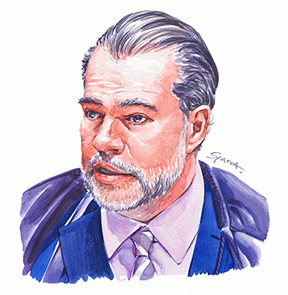

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico e ao Anuário da Justiça Brasil 2024 que o uso de novas tecnologias exige que o Congresso Nacional regule as redes sociais, ainda que a legislação atual já permita a punição de quem causa prejuízo a terceiros, mesmo que em meio virtual.

17 de abril de 2024

“É evidente que o Congresso precisa regular o ecossistema virtual, muito embora eu entenda que a legislação atual pode ser aplicada a ele. O próprio Código Civil deixa claro que, se alguém causa prejuízo a outrem, a pessoa é responsável por reparar esse prejuízo. Se o prejuízo se deu pela utilização de meios virtuais, o direito à indenização é cabível e a reparação é devida”, disse o magistrado.

Na avaliação do ministro, o Tribunal Superior Eleitoral fez bem em avançar no assunto ao aprovar resoluções que endurecem o combate à desinformação, às fake news e ao uso ilícito da inteligência artificial. No entanto, o ideal, segundo Toffoli, é que a deliberação sobre o tema parta do Congresso.

“A Justiça Eleitoral fez bem em avançar nisso, porque temos elementos e fundamentos para fazê-lo. Mas o ideal é que o Congresso Nacional venha a regrar isso de maneira mais específica.”

Toffoli é relator da ação que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona a responsabilização civil das plataformas por danos causados por conteúdos de terceiros a uma ordem judicial prévia. A análise foi liberada para julgamento e deve ser analisada até junho.

Assim como na regulação das redes, o ministro afirma que na chamada “pauta de costumes” a deliberação sobre temas complexos deve partir do Legislativo, com a participação do Executivo quando houver a necessidade de adoção de políticas públicas.

“Nesses temas, como drogas, aborto e pautas de costume em geral, sempre tive uma posição mais conservadora. São temas para o Congresso Nacional deliberar e que também demandam políticas públicas.”

Durante a entrevista, o ministro também falou sobre o Plenário Virtual do Supremo. Segundo ele, o modelo permite que decisões monocráticas sejam imediatamente referendadas pelo colegiado.

“No que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, não existe mais liminar monocrática, porque ela é levada automaticamente para o Plenário Virtual. Entendo que em outros tribunais isso tem de ser aplicado também. O referendo de liminares não pode ficar a critério do relator.”

Leia a seguir a entrevista:

ConJur — Como conciliar a necessidade de julgar casos sensíveis da pauta de costumes com a possibilidade de que o Congresso reaja de forma contrária?

Dias Toffoli — Nesses temas, como drogas, aborto e pautas de costume em geral, sempre tive uma posição mais conservadora. São temas para o Congresso Nacional deliberar e que também demandam políticas públicas. No que diz respeito, por exemplo, à questão das drogas: Quem as vai comercializar? Quais são os parâmetros? O alcance desse tema é mais amplo do que o de uma decisão pontual do Poder Judiciário. É algo que tem de vir acompanhado de políticas públicas, do envolvimento do Congresso, do Executivo e dos órgãos de regulação, como a Anvisa.

ConJur — Há muitos dispositivos da Constituição ainda não regulamentados. O que o senhor pensa da afirmação de que não legislar também é uma opção política?

Dias Toffoli — É, de fato, uma decisão política. Mas, evidentemente, se a omissão afronta um princípio constitucional, o Judiciário, não só o Supremo, mas o sistema de Justiça, pode ser acionado. Nossa Constituição é muito extensa. E, ao longo dos anos, já houve mais de 110 emendas constitucionais. Então, são dezenas e dezenas de emendas colocando mais texto na Constituição. Com isso, se problematiza juridicamente, e, em consequência, judicialmente, a vida humana.

ConJur — Houve julgamentos em que o Supremo deu decisões contrárias ao STJ — sobre, por exemplo, base de cálculo do ICMS, invasão policial a domicílio e execução de multa penal. De que forma essa zona de penumbra afeta a segurança jurídica e a formação de precedentes?

Dias Toffoli — Sempre tenho votado em prol de que a segurança jurídica das decisões do STJ seja preservada. Votei nesse sentido, por exemplo, no caso em que se discutem os efeitos da coisa julgada diante de uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Discutimos até quando retroagiria essa possibilidade dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade atingindo coisa julgada. O que defendo é a necessidade de se respeitar a posição do STJ, se isso for possível.

Quando fui presidente do Supremo, para diminuir essa zona de penumbra, definimos que, assim que se julgasse algum recurso repetitivo no STJ e houvesse um recurso extraordinário, haveria uma adequação para que o caso fosse analisado no Supremo o mais rápido possível. Fizemos isso também com outras cortes superiores. E as gestões seguintes aprimoraram isso. Então, creio que essa zona de penumbra, com o tempo, vai diminuir. Cheguei a ver casos em que, depois de 15 anos de uma decisão do STJ, o Supremo decidia em outro sentido. De fato, isso gera um efeito negativo. É necessário diminuir o tempo entre decisões do STJ, que também geram precedentes para todo o país no que diz respeito à interpretação da lei federal e das decisões do STF. O que temos de fazer? Um sistema mais eficiente. E estamos fazendo isso.

ConJur — Qual é o papel da Justiça do Trabalho em um país que caminha para a flexibilização das relações de emprego?

Dias Toffoli — Quando fui presidente do Supremo e do CNJ, eu visitei todos os tribunais do Brasil, inclusive os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Na pandemia, houve também reuniões por videoconferência. Sempre disse à Justiça do Trabalho que ela é uma Justiça necessária em um país com tanta desigualdade. Mesmo no contexto de flexibilização das relações de trabalho, esse ramo especializado da Justiça continua a ser muito importante para evitar a exploração dos trabalhadores.

Mas eu também sempre apontei aos magistrados do Trabalho que a defesa social que descamba para o protecionismo acaba por prejudicar o trabalhador, fomentando, inclusive, movimentos no Congresso Nacional pela extinção da Justiça do Trabalho ou por sua fusão com a Justiça Federal. Em suma, a Justiça do Trabalho é importante e necessária, mas ela tem de ter consciência de que o protecionismo causa mais prejuízos do que benefícios à pacificação das relações sociais de trabalho, à geração de empregos e ao desenvolvimento nacional.

ConJur — Mas se não houver um certo nível de protecionismo, não é possível que as novas relações de trabalho criem problemas sociais e previdenciários no futuro, e que essas questões também acabem chegando ao Judiciário?

Dias Toffoli — O autônomo pode contribuir para a Previdência Social. Um magistrado que entra hoje na carreira se aposenta pelo teto do INSS. Ele não tem paridade. Se ele quiser outro benefício, ele tem de aderir a um fundo privado. O magistrado hoje — e todo mundo fala em privilégios — está submetido ao mesmo teto do INSS dos outros trabalhadores. E, como qualquer cidadão, se quiser aderir a uma aposentadoria complementar, de fundos privados, poderá fazê-lo. Então, essas novas formas de trabalho e de relação entre o capital e o trabalho têm um sistema de previdência social e de proteção. É evidente que a legislação poderá atendê-las. Há hoje, por exemplo, discussões envolvendo os entregadores de aplicativos em andamento no Congresso Nacional.

ConJur — Recentemente, o advogado criminalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira afirmou que exercer o direito de defesa hoje está mais difícil do que na época da “lava jato”, e que entre as dificuldades estão os julgamentos no Plenário Virtual e o excesso de decisões monocráticas. O que o senhor pensa dessa crítica? E quais as vantagens e desvantagens do Plenário Virtual?

Dias Toffoli — No que diz respeito às decisões monocráticas e colegiadas, o Supremo prolatou em média, nos últimos cinco anos, em torno de 15 mil decisões colegiadas por ano. Em 2023, foram proferidas 105.607 decisões. Delas, 87.417 (83%) foram monocráticas e 18.190 (17%) foram colegiadas. Como destacou o ministro presidente, Roberto Barroso, na última sessão de 2023, ‘é materialmente impossível que tudo seja analisado colegiadamente, devido ao número de ações que chegam ao tribunal todos os anos’.

Se compararmos a realidade do Supremo Tribunal Federal com a da Suprema Corte dos Estados Unidos, veremos que aquela corte julga cerca de cem casos por ano. O tribunal análogo alemão julga cerca de 90 casos por ano. Não há país que julgue mais do que o Brasil, o que inclui todas as instâncias. O número médio de decisões de um juiz de primeira instância no Brasil é de 7,5 mil por ano. Em Portugal, é de 900. Na Alemanha, 750. Então, há uma crítica que generaliza e banaliza uma importante instituição de pacificação social que, ao fim e ao cabo, garante os direitos das pessoas em nosso país e que foi fundamental para a defesa da democracia.

Em relação ao Plenário Virtual, a crítica procede em parte. Eu já disse publicamente, inclusive em sessão do Supremo, que o sistema virtual de muitos tribunais não tem transparência, porque o voto não é aberto e só se sabe o resultado do julgamento depois que a sessão termina. E a sessão virtual tem de ser igual à sessão presencial. A Constituição deixa claro que há de haver sessões públicas e transparentes. Então, tal qual a sessão presencial no Plenário físico, o Plenário Virtual deve ter transparência. Eu dei uma entrevista para a ConJur assim que tomei posse, em outubro de 2009, em que eu falei que o Plenário Virtual do STF devia ser ampliado e passar a abranger outros tipos de processo, além daqueles com repercussão geral. Isso foi feito aos poucos. Quando tomei posse como presidente do STF, determinei ao setor de Tecnologia da Informação que estabelecesse um sistema virtual em que o advogado lançasse sua sustentação oral e os ministros passassem por ela antes de votar. Determinei também que os votos fossem transparentes, com a possibilidade de o advogado levantar esclarecimentos de matéria de fato no período de seis dias úteis desde o julgamento virtual.

Então, no Supremo, os julgamentos virtuais são extremamente transparentes, com o direito de defesa garantido, sendo a votação pública. No que diz respeito aos outros tribunais, deve haver um plenário igual ao do Supremo. Inclusive já sugeri ao presidente do CNJ que transformasse nosso regramento de Plenário Virtual em uma resolução nacional, dando um prazo para a adaptação dos demais tribunais. Em resumo, as críticas procedem em relação aos tribunais que não têm transparência.

ConJur — As decisões monocráticas também são criticadas. O Plenário Virtual é um meio de diminuir a quantidade de decisões individuais? E ele veio para ficar?

Dias Toffoli — Em minha gestão, apresentei, juntamente com os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, proposições para que as liminares fossem submetidas imediatamente a referendo do colegiado e para que houvesse prazo de devolução para pedidos de vista. Essas proposições foram aprovadas na gestão da ministra Rosa Weber. No que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, não existe mais liminar monocrática, porque ela é levada automaticamente para o Plenário Virtual. Entendo que em outros tribunais isso tem de ser aplicado também. O referendo de liminares não pode ficar a critério do relator. Isso que o STF faz devia ser expandido pelo Congresso Nacional ou pelo CNJ para todos os tribunais do Brasil.

ConJur — O que o senhor espera do uso da inteligência artificial pelo Judiciário?

Dias Toffoli — Ela será muito útil para fins de pesquisa de precedentes, de análises estatísticas, de localização de temas e de auxílio do magistrado na elaboração de suas decisões. Mas é importante destacar que a inteligência artificial nunca substituirá o magistrado. Não se descarta sua utilização em acordos extrajudiciais, em que as partes ou os advogados a usem em sistemas de resolução de conflitos alternativos ao Judiciário. Já dentro do Judiciário, ela é mais um sistema de organização e pesquisa do que um processo decisório.

ConJur — É urgente que o Brasil faça a regulação das big techs? De que forma as resoluções do TSE servirão para combater abusos e assegurar a liberdade de expressão nas eleições?

Dias Toffoli — Esse tema é extremamente importante. Recentemente, tive acesso a uma pesquisa realizada por um núcleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrando que muitas autoridades e pessoas públicas aparecem, sem saber ou autorizar, em anúncios de grandes plataformas, em que se usam novas tecnologias de manipulação de imagens. Essas plataformas recebem dinheiro por esses anúncios fraudulentos. Então, é evidente que o Congresso precisa regular o ecossistema virtual, muito embora eu entenda que a legislação atual pode ser aplicada a ele. O próprio Código Civil deixa claro que, se alguém causa prejuízo a outrem, a pessoa é responsável por reparar esse prejuízo. Se o prejuízo se deu pela utilização de meios virtuais, o direito à indenização é cabível e a reparação é devida. A Justiça Eleitoral fez bem em avançar nisso, porque temos elementos e fundamentos para fazê-lo. Mas o ideal é que o Congresso Nacional venha a regrar isso de maneira mais específica.

ConJur — São quase 30 milhões de execuções fiscais em andamento, e há um esforço do ministro Barroso para fazer um pente fino nesses processos. A Justiça tem mesmo de fazer esse papel de cobrador? O que acha da portaria do CNJ que extingue as execuções de pequeno valor?

Dias Toffoli — São raros os valores de IPTU que estão acima de R$ 10 mil nos municípios. E as multas por ofensa a legislação municipal são em geral menores do que R$ 10 mil. Então, isso atinge o poder arrecadatório e fiscalizatório dos municípios, que ficam sem um instrumento de cobrança. É evidente que se está pensando em outros instrumentos de recuperação de créditos, como o protesto extrajudicial da dívida ativa, que não são instrumentos de constrangimento direto, no sentido de obrigarem as pessoas a fazer o pagamento. Eu sou cuidadoso nisso. Acho que o Judiciário existe para resolver os problemas. E, se existe o problema, o Judiciário tem de atuar. Então, os números não me assustam.

ConJur — Entre os temas que mais chegam ao Judiciário, estão os pedidos de indenização por danos morais e materiais. E, na área criminal, processos envolvendo violência contra a mulher. Qual diagnóstico pode ser feito com base nesses dados?

Dias Toffoli — Costumo dizer que, se tudo vai parar no Judiciário, é porque a sociedade está sem instrumentos de resolução de seus conflitos. No que diz respeito à violência contra a mulher, antes as estatísticas caíam na vala comum dos registros de violência. Em 2018, eu exerci por três dias a Presidência da República e sancionei a Lei da Importunação e a lei que aumentou penas relativas à Lei Maria da Penha. Hoje, essa violência contra a mulher, que, infelizmente, é estrutural, aparece mais. Ao Judiciário cabe julgar os fatos ocorridos, mas é aos entes da federação (União, estados, Distrito Federal e municípios) que cabe efetivar políticas públicas de educação que debelem a cultura de violência contra a mulher. Sempre dou o exemplo do cigarro. Há 30 anos, as pessoas fumavam no elevador, dentro do carro, em escritórios e repartições públicas. Cerca de 70% da população brasileira fumava. Quando houve política pública contra o tabagismo, o número de fumantes diminuiu. As pessoas se educaram. Fato análogo ocorreu com o cinto de segurança: o número de mortos e acidentados diminuiu com o uso do cinto de segurança.

Quanto aos danos morais e patrimoniais, os números mostram que o brasileiro é exigente quanto a seus direitos: há mais de 80 milhões de processos na Justiça, sendo que o Poder Judiciário julga cerca de 32 milhões de processos por ano.

Hoje o mundo é mais complexo. Não estamos mais em um contexto de povoamento predominantemente rural, como há 50 ou 60 anos. A interação entre pessoas nas cidades é maior do que no campo. Não bastasse isso, nos últimos 15 ou 20 anos, com a chegada das redes sociais, as pessoas passaram a se relacionar, potencialmente, com milhares de outras. Vale lembrar que vivemos em uma sociedade de consumo e que muitas dessas relações dizem respeito ao consumo. É, de certo modo, esperado, portanto, que a complexidade da vida urbana leve a mais demandas por reparação por danos materiais e morais.

ConJur — Como os ministros se orientam com relação ao impacto econômico das decisões do Supremo, como por exemplo no julgamento da “revisão da vida toda”?

Dias Toffoli — Falando por mim, eu me pauto pela lei, mesmo que o caso envolva R$ 500 bilhões, R$ 10 bilhões, R$ 5 bilhões, R$ 1 bilhão ou R$ 10.

ConJur — No julgamento do juiz das garantias, os ministros citaram bastante o modelo per curiam, em que as decisões são formuladas mais com base em consensos. E, de fato, a análise andou dessa forma, com muitos reajustes de voto. De lá para cá, isso aconteceu em muitos outros julgamentos. Há uma tendência para que mais análises ocorram dessa forma?

Dias Toffoli — Per curiam, literalmente, é quando dois ou mais juízes assinam um mesmo voto antes do início do julgamento e apresentam esse voto em conjunto. O que tem acontecido mais corriqueiramente no tribunal é a busca do consenso. A gente fala em per curiam porque estamos procurando consensos. Mas, no caso do tribunal, os consensos têm sido construídos durantes os julgamentos. Mas isso sempre foi assim no Supremo. Não é novidade.